こんにちは、しゃんはいさくらです。

皆さん、毎日忙しいですか?

今日はある日読んだ新聞記事に考えさせられたお話を書きます。

「時間を有効に使いましょう」なんてよく言われますが、現代人の時間の使い方や向き合い方が昔とは大きく違ってきているようです。

イントロが短くなってるらしい

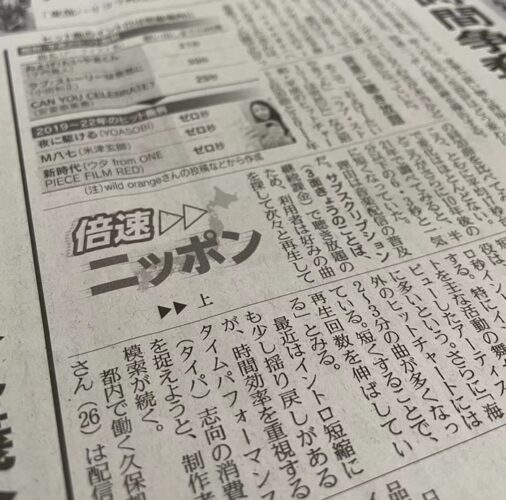

ある日、新聞を読んでて目に停まった「倍速ニッポン」というテーマ記事↓

時間争奪戦、企業も揺らす とあります

日経アジア版9月13日付の1面に掲載されていた記事です。

その中でも特に気になったのが記事の中のこちらの図↓

なんと2019-22年のヒット曲の一部はイントロゼロ、その他の曲も軒並みイントロが短くなってるんですって。

てか、そんなことよりも最近のヒット曲を1つも知らない自分にもっと驚きましたが!

記事を読んでいくと、この現象は音楽配信サービスの普及を受けて生まれたものだと言います。

自分の気に入った曲を見つける為に、いろんな曲をポンポンと再生していく。

現代人は自分の欲しいモノをピンポイントで速やかに手に入れたい嗜好が強いらしく、サビまでに時間がかかる曲はそこに辿り着く前にスキップされることも少なくないのだそうです。

そして、そういう嗜好の消費者に合わすべく、最近では再生回数を伸ばす為に1曲あたりの時間も短縮されてる傾向にあるとのこと。

そこまでして「流量」が欲しいんかいな。。。

ちなみに、中国の楽曲はどうなのか気になったので、中国の音楽アプリ「網易雲音楽」で調査してみました。

すると、中国のヒット曲たちも軒並みイントロが短い!!

ピアノのちょろっとしたイントロあった後に歌が始まる曲が多い印象でした。イントロの秒数としては5秒くらい。

それよりちょっと長めのイントロがある曲では、おおよその平均時間は15-20秒くらいで、30秒近くのイントロがあった曲はその日聴いた中では1曲のみ。

息を吸う音がしたかと思ったらいきなり歌が始まるイントロなしの曲もチラホラありました。

今は作り手の歌いたい曲、聴かせたい曲よりも、「流量」が出せる曲が前面に出ているような気もしました。

なんでかって、中国のヒットランキングの曲を聴いてても、どれもこれも同じような曲調の歌ばっかりだったんだもん。

違うかも知れないけど、おばちゃんにはそう聴こえちゃったんです。

昔AKB48を見て、みんなが同じ顔に見えたのと同じです。。。苦笑

音楽の聴き方、昔と今

私が初めて買った音楽コンテンツは、確か少年隊のベストアルバムのカセットテープだったと思います。(歳がバレるww)

流行りの音楽を聴く主なツールはラジカセとテレビで、毎週土曜の午後にやってた今週のヒットランキングみたいなラジオ(しかも音質もへったくりもないAMね)とTBS系でやってたザ・ベストテンとかそういうのを楽しみにしてた記憶があります。

空のカセットテープをラジカセにセットして、ラジオから自分のベストアルバム作ったりしたよなぁ。懐かしい!

あらかじめ録音ボタンを押して、一旦一時停止しとくの。

で、それを離すタイミングがむっちゃ大事で、失敗するとラジオのアナウンサーの声が入っちゃったり、逆にイントロの頭が欠けちゃったりするんだよね。

読者の皆さま、何言ってるのか、脳内で状況再現できます?笑

振り返ってみると、私たちの子ども時代って意外と優雅な時間が過ごせてたんだなとも思います。

今の子どもたちは忙しすぎて午後まるごとラジオにかじりつく時間なんてないし、今はスマホで音のいいヤツがワンタップでダウンロードできちゃうから、あんなバカみたいな作業しなくてもいいもんね。

私自身も、高校生くらいから音楽はCDで聴く時代になり、アルバムの2曲目、3曲目を再生するのもボタン1つでできるようになりましたから、ピンポイントで聴きたい曲、聴きたい部分にたどり着けることが当たり前になりました。

動画再生も倍速で

記事では動画についても触れられています。

今の子たちは、先を早く知りたい、無駄な時間を過ごしたくないから、動画再生は1.25倍速で観るのが主流なんだそうです。

だったらそもそも動画なんか観なきゃいいのにとおばちゃんは思っちゃいますが、現代人はいろんなことを知っておきたい、話題に遅れないようにしたいっていう気持ちが強いんでしょうね。

それにしても何で動画がこんなに人気なのかしらね?

むっちゃ時間泥棒なのに。

音楽ならながら聴きで耳だけ借しておけばいいですが、動画は目も奪うから何もできなくなっちゃう。

私もそれなりに家のことをやったりしなきゃいけないんで、動画は基本的に観ません(観れません)。

私からすると「動画観る時間がある人=ヒマな人」との図式なので、ヒマの中のパフォーマンスを重視するって何なんだろうって思っちゃいますが、当人たちからすれば大事なことなんでしょうね。

そう言えば、双減政策が始まる前、用事で聞き逃したオンライン授業を下の子が1.25倍速で再生してたのを思い出しました。

私は「倍速しないでちゃんと聞け!」と注意したんですが、「聞いてちゃんと理解できるし、時間短縮になるし、ちょうどいいじゃん」と返されたことがあります。

1.25倍速にすることでどれだけの時間が削減できるのかは疑問ですが、それが今の子たちのスタンダードなんだと言われれば、消費者向け商品で勝負してる企業さんは何らかの手を打たなきゃいけませんね。

デジタルコンテンツだけじゃない、「タイパ」重視の世界

記事では更にリアル生活についての言及もあります。

流通業界では、消費者のタイムパフォーマンス追求志向を受け、客が来店することから客に商品を届けることに転換していくと。

これは中国の都市部ではだいぶスタンダードになっているので想像がつきますね。

デリバリーの対応拡大が進んで、いずれは私の実家がある田舎でもいろんなモノがデリバリーで手に入るようになるのかな?期待したいところです。

食品業界では、調理時間を減らすために計量が不要、洗い物の不要なレンジ調理商品が出てきたり、人間が必要な栄養素を全て含むインスタント食品が開発されたりしているようです。

ほぉ、これは中国ではまだあんまり見られないかな。

最近ではカット野菜+調味料がセットになった半成品もチラホラ出てきていますが、中国の場合、そういう割高な商品が買える人はお手伝いさんを雇って食事を作ってもらってると思うので、幅広く普及するまでにはしばらく時間がかかりそうな気がします。

モノゴトの簡便化や高速化は中国でももちろん進んでいるので、コロナ禍や経済不況でお手伝いさんを雇うのが難しくなったときには、こういった便利食品が一気に人気が上がる可能性は秘めていると思います。

タイパ重視の賛否両論

Z世代は「最小の労力で最大の成果を取る」傾向が強いのだそうだけど、昭和なワタシはどうしても「ムダの中にも学びがある」って思っちゃいますね。

便利なコンテンツでタイムパフォーマンスを向上するのはいいんだけど、なんか急ぎすぎてない?焦ってない?もっとゆったりできないの?っていうのと、そんなに詰め込むキャパあるの?消化できてるの?っていう疑問があります。

まぁ、でもね、彼らはこういう時代に生まれちゃったってことだよね。

義母がよく昔話で自分がどれだけ仕事をしてきたかをアピールしてくるんだけど、正直、今の私たちの忙しさに比べたら絶対に時間の余裕があったと思うんですよね。

ほら、日本でもよく言うじゃないですか、昔は東京-大阪は泊まり出張する場所だったのに、今や日帰りが当たり前になったのと同じで。

交通網の発達、パソコンの普及、インタネットの技術向上で、私たちのタイムパフォーマンスはますます研ぎ澄まされてるけど、いいことばかりじゃないはず。

それにも目を向けて「~過ぎ」は避けたいですよね。

おまけのつぶやき

ところで、最近新聞読んでて思うんですが、新聞記者さんも世代交代しましたね。

時を経てるから当たり前なんですけど、昔は自分よりも年上の記者さんが書いた記事を通じていろんなことを教わった感じ。

今は若い記者さんが書いた記事に気づきを得る感じ。

若い記者さんの視点はとても新鮮に感じるんだけど、一方で違和感を感じる時もあって、あーぁ、私ってばしっかり年齢を重ねちゃってるのねと思うこともしばしば。。。

先輩方、これは年齢によるものですか?(例えば40代半ばになると急に前の世代とのギャップを感じるようになるのか)

それともコロナの影響によるものですか?

ここ最近は特に時代の移り変わりが大きいと感じるんですよねぇ。。。

以上、新聞記事を読んで感じたあれこれのつぶやきでした。

コメント