いろいろなモノ、コトが集まる上海では、業種問わず、毎日どこかしらで展覧会や博覧会が開かれています。

私もこうしたイベントに興味があり、特に今はコーヒーやお茶にハマっているので、いつかそれ系の博覧会に行きたいなぁと思っていたところ、先日やっと足を運ぶ機会に恵まれました。

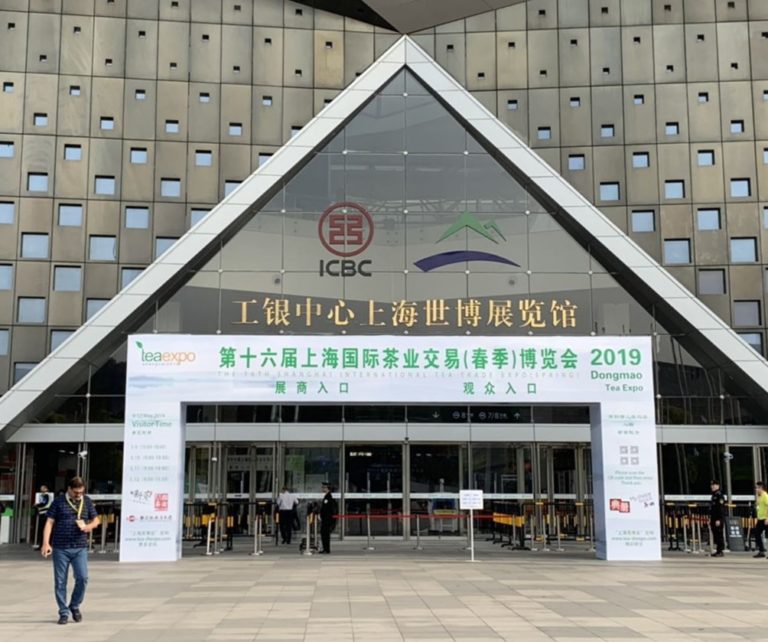

今日は先般上海で開催された国際茶業交易(春季)博覧会の参観レポをお届けします!

展覧、博覧情報をGetするには?

展覧会に興味はあるものの、開催情報を知ったときには既に終了していたりして、今まで行きたい展覧会に行けるご縁がありませんでした。

私の場合、本業と興味のある分野のカテゴリーが全く違うので、事前に情報をGetして時間を作っておかないと難しいのです。

事前に情報を得る場合は、上海在住の人なら週刊の日系フリーペーパーにEXPO情報をまとめてくれているページがあるので、それを参考にしてはいかがでしょうか?

また、スマホなら微信の公式アカウント「展会信息大全」をフォローするのがオススメ。全国各地で開かれている大型展覧会情報が確認できます。

もしくは各展覧会会場の公式アカウントをフォローしても良いと思います。

微信ならそのままチケットをGetするページに飛べるのでとても便利です。

上海国際茶業交易(春季)博覧会へ

会期は2019年5月9日~12日でした。私は初日午後のやや遅めの時間(確か16時近かった)に到着して2時間ほどグルグル徘徊してました。

この時間だと既に人はまばら、ブースのスタッフはお疲れモードで退勤前のやる気ナッシング状態でした。そのおかげで声かけ攻撃をそれほど受けずに回れたので良かったです。

ちなみに博覧会は、初日の午前中と最終日の午後を避けて行くのが無難です。

初日の午前中は開会式などもあって多くの入場客で混み合いますし、最終日の午後は既に片付けが始まっていて見たい製品、商品が見れない場合が多いからです。

QRコードを見せて入場パスGet

事前に登録を済ませておくと、無料で入場できます。受付で事前に入手したQRコードを見せると入場カードに交換してもらえました。入口でカードを見せると会場に入れます。

今回茶業博覧会には初めて参戦しましたが、茶葉だけでなく、茶器や茶藝師が着る服、お茶うけ、服飾品など、面白い商品が並んでいました。

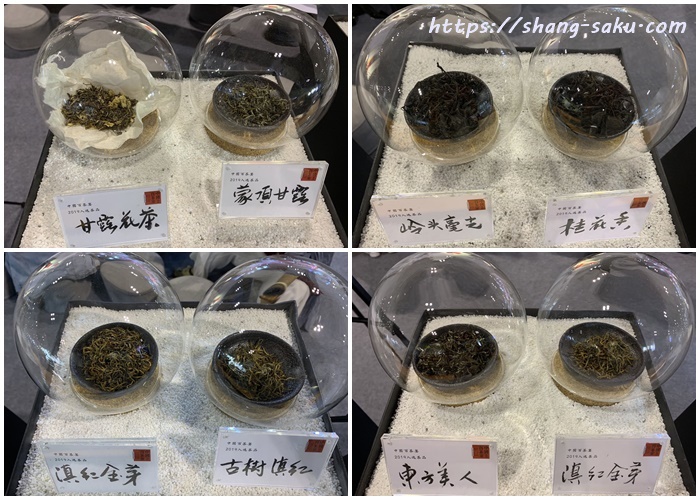

お茶の種類としてはやはり緑茶とプーアル茶のお店が多かったですね。

中国茶の7割が緑茶と言われているそうですから仕方ないのですが、青茶や黄茶がもっと見たかったなぁ。

イベントも各種あり

この日は飲み比べイベントがあった模様。

「中国百茶宴」と題して、百茶に選ばれたお茶を飲ませてもらえる催しだったみたいです。予約した人しか入れなかったのが残念でした。

自分は飲めずとも、飲んでる人たちの会話を近くで聞きたかったなぁ。

仕方ないので、このコーナーの周囲にあった茶葉のサンプルを1つ1つ見て回りました。

その後は会場内でいろんなブースを回り、茶葉を観察したり、手に取って香りを嗅いだりしてお勉強。お茶の値段は500gあたり(○○元/斤)の値段で書かれてるのですが、お茶葉の1斤の量がまだピンと来ない私は、果たして高いのか安いのかわからないまま、最後は見た目と香りが私の欲しかった茶葉に一番近かった紅茶を20元分購入しました。

今思えば、これは安い部類のお茶かと思います。言い方を変えればグレードが低かったとも言えますね。

翌日会社で飲んだのですが、香りや奥深さがちょっと足りない感じがしました。次はもう少しグレードが高いのを買おう。

日本でも販売されてるんですね。

こんなの初めて!張家界が団結して普及に努める「苺茶」「雪茶」「藤茶」

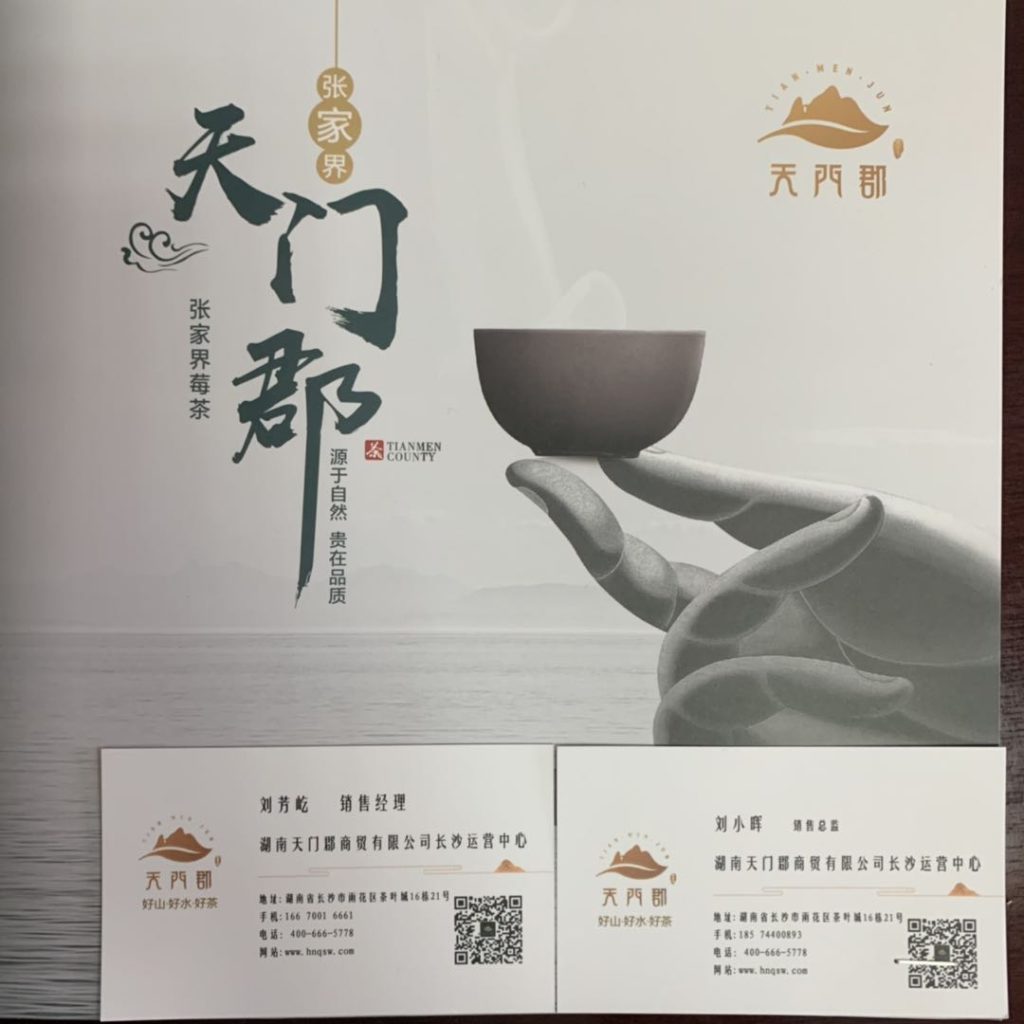

今回のお茶博で目立っていたブースの1つが、日本人にも人気の観光地として有名な張家界の関連企業が共同で出店していた「苺茶」「雪茶」「藤茶」のコーナーでした。

最初は変わった色の茶葉だなーと思っただけで、特に興味も持たずに素通りしたのですが、2回、3回とグルグルしているうちに藤茶のお兄さんが声をかけてきたので試飲してみることに。

この藤茶、苦丁茶ほどではないですが、飲んだ時に喉に苦味を感じる不思議なお茶でした。

右下:苺茶の茶湯と茶葉。緑茶のような色です

味的には緑茶に近いような気もするけどやっぱり違う味わいだったので、どのお茶に属するのかお兄さんに聞いてみたら、お茶とは言うものの、実際にはチャノキから取れる葉っぱを加工したものではなく、ある植物から作られたお茶の代替品とのことでした。

その後パンフレットを読んでみると、中国語で显齿蛇葡萄というノブドウ属のツル植物を炒ったり干したりして加工したもので、豊富なフラノボイドを含み、炎症を抑える、解毒する、血圧をコントロールするなど機能を持っていて、養生茶として普及に努めているとのことでした。

藤茶の後に水を飲むと甘い

藤茶で思わぬ苦味を味わされて呻いていると、お兄さんが「お水飲みな!」とコップに水を入れてくれました。それを飲んだらお水の甘いこと!あー、これ確か昔も何かのお茶でやったことある!苦いあとに飲んだ水がすっごく甘く感じるアレです。ほぉー、これはやみつきになる人がいそうですね!

お茶を飲みたいけどカフェインはNGな時や、健康効果を求めたい方にとってもオススメだと思いました。

そして苺茶も試飲

藤茶の苦味、好きな味ではないのに、他の種類も飲んでみたくなる不思議なパワーを秘めてました。隣にあった雪茶を飲んでみたかったのですが、そこのお兄さんは超やる気がなくて相手にしてくれなさそうだったので、雪茶は諦めて苺茶のお姉さんの元へ。

そこで苺茶を飲ませてもらったところ、全然苦味を感じなくて、アレ?って感じでした。このブースでは苺茶のサンプルをくれたので、会社でも飲んでみたのですが、やっぱり藤茶のような苦味はなく飲みやすかったです。

茶葉や淹れた時の香りには若干苦そうな感じがあるのですが、飲んでみると全然。これなら私でも大丈夫。後日子どもにも飲ませてみたら、子どももおいしいと言ってました。苦味もなく、カフェインを含まないし、子どもには藤茶よりもこっちがオススメです。

サンプルをくれたのはこちらの会社さん。興味がある方は是非。飲んだ後に喉の奥で甘味を感じる不思議なお茶です。

ちなみに、苺・雪・藤の違いは産地の違い、植物の違い、加工工程の違いとのことでした。

ただ、タオバオで苺茶と検索しても苺茶と藤茶のどちらもヒットします(雪茶で検索するとチベットや雲南産が多くヒットする)。果たしてどれが苺でどれが藤なのかは素人には判断が難しいかも知れませんね。

私の曖昧な記憶が正しければ、藤よりも苺の方が茶葉が細かった気がするので、特級を選んでおくと苺の可能性が高いかと思います。

または張家界に行って実際に飲んでみてから買うとか?笑

張家界は絶景が拝めることで有名な観光地で、人によっては九寨溝よりも良いと言うくらいの素敵な場所らしいです。私もいつか行きたいと思っている場所です。

日本で購入するなら?

なんと日本のサイトで雪茶の販売元を見つけました!手っ取り早く試してみたい方はこちらから試してみてはいかがでしょうか?

以上、お茶博レポでした。

大規模なお茶博は見てて楽しいですが、個人が少量を買うのを嫌がるブースもあり、難しいところです。

ただ見るだけなら展覧会がオススメだし、お茶を買いたいなら茶城(お茶屋さんが集まるショッピングモール)で味見をしながら買うのがいいかも知れませんね。

茶城に行く時間や勇気がない人は、タオバオや微店で地道に探していきましょう。最近いくつか良さそうなお店を見つけたので、またお味見後にインスタやブログで紹介したいと思います。

どうぞお楽しみに!