こんにちは、しゃんはいさくらです。

先般、中国では共産党第二十回全国代表大会(二十大)が閉幕し、新たな体制がスタートしました。

誰がどうなったという話題はメディアの報道にお任せするとして、今日は知人から送られてきたあるニュースのキャプチャーに考えさせられたお話をします。

これからの中国はどうなっていくのでしょうね?

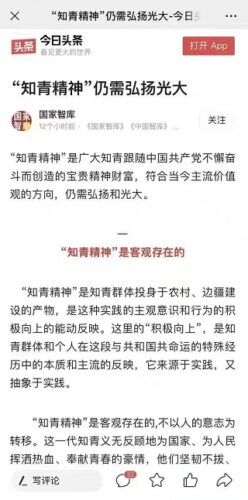

「知青精神」を大きく発展させるのみ

心にグッとくる訳語が浮かばず、このような訳にさせて頂きました。

ある日の「今日头条(中国のニュースアプリ)」に出ていたニュースの見出しです。

農村発展に寄与しようとする精神

と理解すればよい?

「知青」というのは知識青年の略で、一般的には「高等教育を受けた青年」のことを指します。

一方で、文革時代に「自主的に(んなワケない!)」農村に赴き、農村建設に携わった青年のことも「知青」といい(中卒者すらいるのになぜか知青という)、「知青」という文字を見ただけで、若者の農村下放を連想する人は少なくありません。

知り合いに江西で育った上海人が複数いる

つまり、このニュースを極端に理解すると、今後中国の若者たちが昔のように農村に下放させられる可能性があるということ。

これがそこらの影響力のないメディアにチラッと出てきただけならいいのですが、今日头条は利用者が6億人以上とも言われているニュースアプリで、それなりの人数の目に触れるように出されたものであると推察できます。

ちなみに今日头条はTikTokで知られるバイトダンス社が運営しているニュースアプリです。

双減政策と繋がっている!?青年を下放する意味

中国では都市部と農村、沿岸部と内陸部の地域差がまだまだ大きいです。

都市部に住んでいてもより豊かな生活を望んでせめて高校は卒業して欲しい、できるなら大学を卒業して欲しいと願う親は少なくなく、子どもたちの熾烈な競争に拍車を掛けています。

それを受けて中国政府から「双減政策(子どもの学習負担軽減策)」が出されたワケですが、実際には負担軽減どころかより望まない競争を生み出している現実があります。

別記事でも書いたとおり、双減政策は、優秀な若者の数を抑えて党が国をコントロールしやすくしたい、農業や製造業などに労働力を分配して国内のバランスを取りたいという政府の思いの元に出された政策です。

地域差が大きい中国、バランスを取りたい・・・と書けばお判りですよね。

知青下放も双減政策も同じことを目的にしているのです。

知青下放は今はまだ政策として出されてませんが、実はウチの子が通う学校では既に稲刈り体験や野菜摘み体験が企画され、上の子は1回、下の子は2回参加済みです。

子どもたちは授業がないことが嬉しく、遊び感覚で楽しく行ってきてるので、遠足に見えなくもないですが、実は赤の根の深い闇を秘めたイベントだということが判ります。

コロナの陽性者がちょろっと出ただけで棟封鎖だの、小区封鎖だのしている上海でですよ、密な状態を生み出す大型バスに乗って田舎に行き、農業体験させることの意味とはなんぞや?

はい、上海は、○○区は、○○鎮は、国の方針にいち早く積極的に対応してますよーっていうアピールなんです。

中国の全土でこんなことが行われてるかと思うとゾッとしますよね。

下乡知青は果たして現実となるか

足元、まだ日帰りの農業体験で済んでいる「下放」。

果たして今後、政策として明文化されるのか、政策で出されなくとも無言の圧力がかかって地方に行かざるを得ない状況が出てくるのか、先の読めない不安がくすぶっています。

特に延安の博物館は党員の視察ツアーが良く組まれます

中国では、ある程度の役職を持つ党員は自分の実績集めに必死です。

人民の不幸、不利益、不便なんてどうでも良くって、自分の成績を良くするためには何でもやります。

なので党のいろんな指示が拡大解釈されがちになり、各エリアで対応が異なるという状況が生まれています。

全国各地で繰り広げられているコロナ防疫策がいい例です。

そう言えば、最近、条件を有する著名人、富裕層らが相次いで国を離れていると聞きます。

有名どころではバスケットボールで活躍したヤオミンが、上海に持ってた豪邸を売り払って娘さん(アメリカ籍)の元へ移住したとかなんとか。

一般的な寿命から考えて、現在の体制が5年~10年続くことを考えると、青年期にある子どもを持つ親として、このまま中国に住み続けるのが吉なのか、第三国に行くことを考えるべきなのか、判断を迫られているような気がします。

不安定な世界情勢、引き続き展開されるであろう中国国内の権力闘争とその影響。

外交力や資源力に乏しく、食料自給率も低い日本。

私たちは選択肢があるだけ、マシなのかな?

難しくてわかんないや ┐(´д`)┌

来年の五四節あたりにどうなるか、ですかね?

その頃に私たちはどうしてるかな?

コメント