インスタで#オフィス喫茶を投稿し始めてからというもの、いろんなお茶を試すことがとても楽しくて仕方ありません。毎日ヒマを見つけては新たなお店を開拓すべくタオバオや微店を徘徊しています。

今日の記事ではこれまで飲んできたお茶のうちの中国紅茶についてまとめてみました。皆さまのお茶選びの参考にして頂ければ幸いです。

中国紅茶ってこんな味なんだ!思い出深い「武夷紅茶」

私が飲んだ最初の中国紅茶は網易厳選で買ったお茶セット(※)に入っていた武夷紅茶。私の中国紅茶に対するイメージが大きく好転するきっかけになったお茶です。

この紅茶を飲んだ当時は中国茶のことを今ほど理解していなかったのですが、とにかく香りが良かった印象が強いです。

当時の写真を見てみると、私がこれまで飲んだ紅茶の中では茶葉の色が黒く、茶湯の色はしっかりとした赤みがあります。

オススメの中国紅茶は?と聞かれたら紹介できるくらい良いお茶だったので、サプライヤーの会社名を調べてタオバオや微店で同じお茶が買えないか探してみましたが、自社のお店は持っていないようでした。

一応厳選には単品の武夷紅茶がありますが、等級が1つ下のものになります。

これはこれで芳醇で好きな味なのですが、お茶セットに入っていたお茶の方が香りが高かった印象です。

雲南の紅茶もなかなか

雲南と言えばプーアル茶(黒茶)を思い浮かべる方が多いと思いますが、他の種類のお茶の生産も盛んです。

私が勤める会社では、貧困エリアの支援の一環としてここ数年雲南省のプーアル地区と定期的な交流があり、このエリアの特産品を大量購入して現地経済のサポートをしています。昨年はキクラゲや干ししいたけの他、雲南紅茶が職員に還元されました。

それがこちら↓

上で紹介した武夷紅茶ほどの強い香りはありませんが、味に丸みと深みを感じました。

茶葉を見る限り、等級はそれほど高くないと思われますが、会社の人の話では安心・安全な有機栽培だと言っていたので、そういう意味ではこの紅茶はなかなかの品だったのではないかと思います。

その他にも白茶、青茶(味はプーアルの生茶に近い)も配られたので飲んでみましたが、どちらも他の地域のお茶とは全く違う味わいがあってびっくりでした。

産地の違いで大きく味が変わってくるのも中国茶の醍醐味ですね。

ちなみに雲南の有名な紅茶と言えば滇紅ですが、以前お茶博で買ったものはちょっと失敗でした。いつかおいしい滇紅に出会えるといいなと思っています。

香り高い中国紅茶「金駿眉」

緑茶の回でも書きましたが、以前缶に惹かれてこのようなセットを買いました。

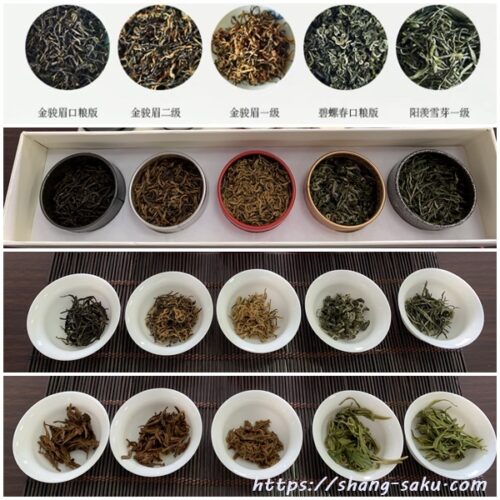

宜興にあるお店から買ったもので、お味見セットの中身は、金駿眉口粮版、金駿眉二級、金駿眉一級、碧螺春口粮版、陽羨雪芽一級が入っていました。

このうち、右側が金駿眉の茶葉と茶湯です。

飲んだ感想としては、香りは高いけど、味の深さは弱めな感じです。

いろいろ淹れ方を変えてみましたが、武夷紅茶のような芳醇な感じが出せませんでした。

このお茶は香りが売りのお茶なのかな?そうだとしたら、これはこれでおいしいとも言えるし、好みの問題かも知れません。

私は深みのある芳醇なタイプの紅茶が好きなので、個人的には物足りなかったというのが正直な感想です。

ちなみに口粮版、二級、一級を比べてみましたが、グレードが低い=おいしくない訳ではなく、等級の数字が増えるにつれて茎や茶葉がしっかりしていて耐久性がある感じです。

お湯を何度か継ぎ足してもまだそれなりの味が楽しめました(香りは一級が一番でした)。

ちょっと豆知識

この金駿眉という品種は実はちょっと残念な一面があります。

私が持っているお茶本の解説によると、このお茶は最高級のラプサンスーチョン(正山小種)と言われ、市場に出回るや否やそのおいしさから瞬く間に人気となったお茶ではあるものの、そんな爆発的な人気が出たお茶を同業者が黙って見ている訳がなく、あちこちで金駿眉と名付けられた紅茶が売られるようになり、残念ながら現在ではホンモノの金駿眉に出会えることは稀なんだそうです。

そう言えば、先日お茶博に行った時にも金駿眉と書かれたお茶が山のように販売されていたのを見ましたが、本当の金駿眉はきっとほんのひと握りorああいう博覧会にそもそも出てこないお茶なのかも知れません。

たぶん私が買ったあのお茶もなんちゃって金駿眉なのでしょう。

お茶の買い物は実は難しい?

最近、お茶は買い物が難しい商品の1つなんだなぁと思い始めています。

特級と書かれていても自分の好みのお茶でなければ特においしいと感じないし、中国では本当の有機栽培じゃないのに有機栽培と謳って販売しているモノもあったりするので、最後はやはり自分の舌を頼りに選ぶことが大事なのではないかと。

経験として言えることは、有機栽培or農薬少なめで作られたお茶は総じて丸みのある味わいを感じる(トゲトゲしさがない感じ)ので、やっぱりお茶城などで味見をして気に入った味のものを買うのが良さそうです。

でも洗練されたパッケージと本当にいいお茶がコラボしたお店って、あんまり多くないんですよね。特にお茶城だとパッケージがイマイチな場合があり、本当に難しいです。

今年の一時帰国のお土産、どうしようかな?もうそろそろ買わなきゃいけないのですが。

宜興は紅茶の生産が盛ん

上に書いた金駿眉はちょっと残念でしたが、実は宜興紅茶そのものは決して悪いお茶ではありません。

長江デルタ一帯で生産されるお茶はほぼ緑茶ですが、その中にあって宜興は紅茶の生産も少なくない珍しい場所です。

以前、宜興の田舎レストランで食事をした時に出てきたお茶は2件とも紅茶で、食事に合わせやすく、とても飲みやすかった印象があります。

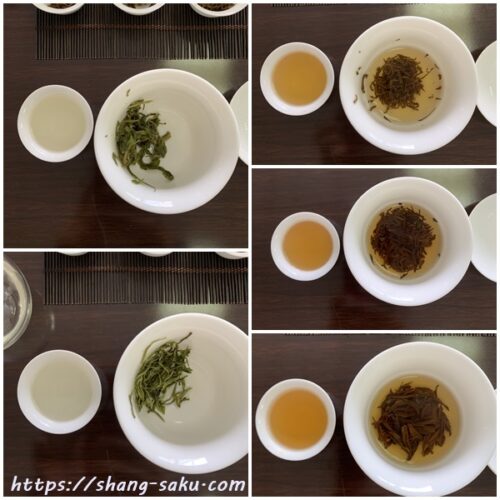

我が家は仕事の関係で毎年のようにお茶を頂くのですが、その1つに宜興の紅茶があります。茶葉と茶湯はこんな感じ。

この紅茶は淹れた時のスモーキーな香りとやや茶色がかった茶湯が特徴です。

深みという点では先ほどの金駿眉と同じく個人的には少し物足りないのですが、他では感じられない香りがあり、時々飲みたくなるお茶です。

いつかまた飲めるかな?特級の宜興紅茶

前に所属していた部署の中国人部長が結構お茶好きな人で、これまで何種類かお茶を飲ませてもらってるのですが、その中でとても印象深かったのが特級の中国紅茶です。

何がいいって、とにかく香りがいい。網易厳選の武夷紅茶を上回る上品な香りでした。

飲ませてもらった当時は今ほど中国茶に入れ込んでなかったので、気品高い香りのイメージしか残っていないのですが、その後いろんな紅茶を飲んできて思うのは、あの紅茶は本当に特級品でおいしいお茶だったんだなぁということ。

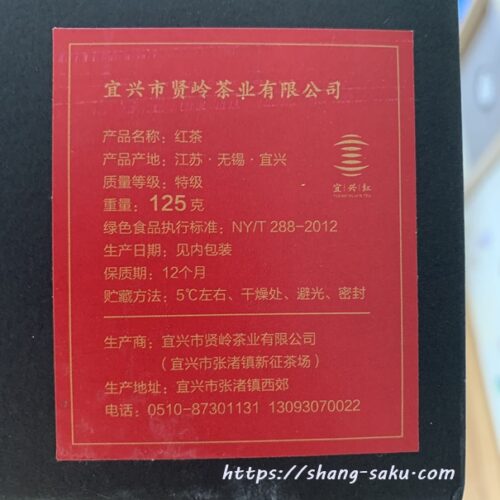

パッケージに特級と書いてあったことしか覚えてなくて、どこの紅茶かもわからなかったですが、先日その部長の部屋に行く機会があったので聞いてみたところ、宜興で作られたお茶だとのことでした。

その時に運良く当時のパッケージが残ってたので、ついでに写真も撮らせてもらって、その情報と当時の茶葉のイメージを元に微店やタオバオで検索してみましたが、まだお目当てのお茶は見つからず。

部長は気前よく、「またお茶貰ったらお前にやるよ」なんて言ってくれましたが、それが実現するとも思えず、またあのお茶に出会えるかどうかは微妙です。

茶葉は上に書いた宜興紅茶みたいに金芽は入ってなくて、どちらかというと武夷紅茶の茶葉に近い色合いでした。

紅茶は難しい

先般の緑茶に続き、紅茶をいろいろと味見していますが、お茶を淹れる技術は紅茶の方が難しいと感じています。

お湯の温度も、あるお茶本には100℃と書いてあるけど、別のお茶本には80℃~100℃と幅を取って書いてあったり、お店の人には90℃がいいと言われたこともあるし、プロフェッショナルな人ならきっと茶葉の産地や形などで温度を決められるのだと思いますが、私はまだそこまで研究できておらず、毎回手探りで淹れている感じです。

また、洗茶をするかしないかもしっかりと判断しきれていません。

目で見てきれいなお茶だと認識できるものは洗茶しませんが、大半の中国茶にはやはりホコリが見られるので、私は基本的にどのお茶も洗茶しています。

本には紅茶は洗茶しなくていいと書いてあるし、一煎目に良い香りが出てしまうので捨てるのをいつもためらうのですが、お茶によっては洗茶しないと表面にホコリが浮いているのが目に見えるので何となく洗茶がやめられません。

高い温度だと香りが出てしまうので、わざと低い温度or水で洗茶してから淹れたこともあります(専門家からしたら水で洗茶なんて奇想天外かと思いますが)。

いろいろ試してみて、自分の中で淹れ方を確立させたいと思っています。

以上、中国茶お味見レポ 紅茶編でした。

まだ試せていないお茶がたくさんあり、私のお茶探しはこれからも続きます。またいいお茶に出会えたら、こちらのブログでシェアしますね。どうぞお楽しみに!

ご参考までに、私の愛読本はこちら↓

味比べ緑茶編↓

味比べ黄茶編↓