こんにちは、しゃんはいさくらです。

最近、あるきっかけでお茶にも興味を持つようになった私。

今日は私のお茶録として6種類の中国茶を味見した感想を残しておきます。

私の心に響くコスパのお茶を求めて

中国茶をいろいろ試したいと思ったのも、お土産を買いに古北の楽々茶さんに行ったときに飲ませてもらった「白茶」がとても自分の口に合ったから。

それまで中国茶と言えばレストランなどで出されるお茶を何気なしに飲むくらいで、お茶の種類にもあまり詳しくありませんでした。

楽々茶の白茶がとても気に入ったのでしばらくはそれを飲んでましたが、その後いろんなお茶屋さんの白茶を試したいと思うようになり、大高さんのところの白牡丹を飲んでみたり、口コミの評判とお値段が良心的だった網易厳選で安吉白茶を買ってみたりして、私のお茶探しが始まりました。

タイミング良くお茶の本を頂く

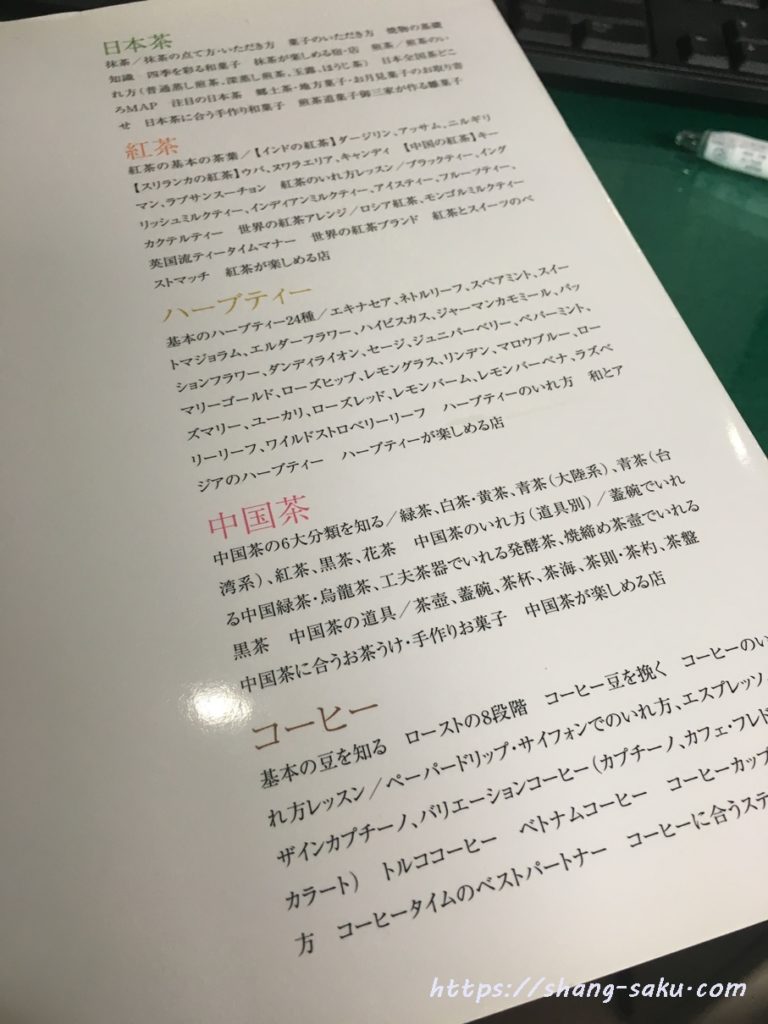

その頃、旦那がお世話になっていたある駐在さんの本帰国が決まり、捨てるには忍びない、売るほど大量の本があるわけでもないと言って本を数冊頂くことになったのですが、その中の1冊にこんな本がありまして。

中国茶のみならず日本茶、ハーブティー、コーヒーの種類の説明や淹れ方などが書かれた実用本です。

この本、1つの分野を専門的に深く学びたい人にとってはちょっと物足りないかも知れませんが、私のようにあれもこれもかじりたいタイプの人にとってはまさしくバイブル!

こんなたくさんの内容が網羅されていて、むっちゃ重宝しています。

中国茶の種類を知る

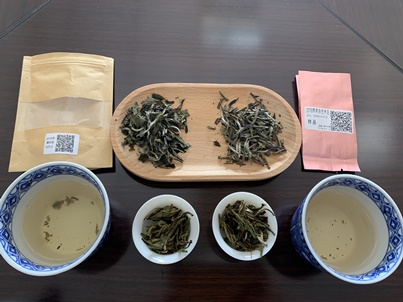

この本では6種類の中国茶が紹介されています。

発酵のさせ方や度合いによってこんな風に分類されるんですね。茶葉それぞれの色や形が全然違いますし、淹れたお茶の色も全く違います。

確かに、私の好きなコーヒーでも豆の産地や焙煎の仕方、淹れ方、その日の気分によっても味の感じ方が変わってきますものね、中国茶も細かいところにこだわったらきっと楽しいんだろうな~

6種の中国茶が楽しめるオススメ品

先般しゃんさく.comで「網易厳選」というサイトについて書きました。

その中で、オススメ商品の1つとしてお茶葉セットを紹介しました。

※直接お茶の紹介にジャンプしたい方はこちらから→★

このお茶セット、品質はもちろん、本に掲載されている6種類の中国茶がすべて楽しめる点でもオススメな商品で、白茶は白牡丹、青茶は鉄観音(清香型)、緑茶は碧螺春、紅茶は武夷紅茶、黄茶は君山黄茶、黒茶はプーアルの熟茶が入っています。

白牡丹(白茶)

楽々茶で買った白茶も大高さんのところで買った白牡丹もとても私の好みに合う味だったので、厳選の白牡丹も楽しみにしていました。

中国茶は茶葉の特徴?状態?によって真空パックの状態で売られているものとそうでないものがあるんですが、今まで買った白茶は全部真空パックじゃなかったです。

茶葉がデリケートだからでしょうか?こんな感じの茶葉です。

そして期待の飲み口ですが、初回はお茶葉をちょっとケチちゃったみたいで(だってたったの10gしか入ってないんだもの。白は高いんです。他は25gとか30g入ってるのに)、薄すぎて物足りなさを感じました。

前回の教訓を生かしてちょっと多めの茶葉で淹れた2回目はとてもおいしく飲めました。

厳選の白茶はこれまで飲んだ白牡丹よりもやさしい味で、ほのかな甘みを感じました。これまで飲んだ個人的な好みとしては、厳選の白茶が一番好きかも。

ただ厳選はこれだけ単独では買えないのが残念です。

鉄観音(清香型・青茶)

鉄観音は清香型と濃香型がありますが、網易厳選のお茶セットには清香型が入っています。

楽々茶で買った清香型と濃香型では、どちらかというと清香型の方が好きだったのですが、厳選のお茶はどうでしょう?

茶葉はこんな感じ。

私は鉄観音は飲み口はもちろんですが、特に香りが大事だと思っています。

これまで飲んだ鉄観音で香りがダントツで良かったのは大高さんのところのホワイトラベル焙煎鉄観音ですが、厳選の安渓鉄観音もなかなかの香りでした。

鉄観音は後から甘味が出てくるところが好き。

白茶の甘みを強くした感じかな?

厳選の鉄観音は最後までえぐみも苦味もなくおいしく頂けました。

私はお茶のえぐみや苦味が嫌であまり長時間茶葉をお湯に浸さないようにしてるのですが、この茶葉はちょっと時間をかけた方が甘みが出ておいしいなと思いました。

碧螺春(緑茶)

緑茶と言ってもその産地や製法で数え切れないほどの種類があります。

このセットに入っている碧螺春は太湖沿岸の洞庭山が産地のお茶です。

茶葉の形状はこんな感じです。

会社の人から聞いた話では、緑茶は淹れた時に茶葉がコップの底に沈むのが良いお茶なのだとか。

この碧螺春は浮いてくる茶葉が少なかったので、高級系だってことかしら?飲み口としてはすっきりとしていて、長時間浸してもえぐみがあまりなかったです。

ちなみに上に書いた緑茶系の安吉白茶は茶葉が浮きます。会社で会議をするときに出てくるお茶も茶葉が浮きます。ホテルの会議室で出てくるお茶も茶葉が浮いていることが多いです。

お茶の優劣だけじゃなくて、きっと緑茶葉の形状によっても浮き沈みが出てくるんだと思いますが、茶葉が浮いているお茶はフーッと息を吹きかけて茶葉を逃がさないとうまく飲めないし、えぐみが強い場合が多いので、いろんな意味でこの碧螺春は当たりかなと思いました。

武夷紅茶

日本で売られている紅茶のつもりで飲むとその違いに驚きます。

紅茶の香りとしては中国紅茶の香りの方が個人的には好き。

茶葉の形状はこちら。

味も、日本や欧米の紅茶は砂糖をちょっと入れて甘くしたりミルクを入れて楽しみたい感じですが、中国の紅茶は絶対にストレートで飲むのがおいしいです。

中国紅茶だと祁門(キーマン)紅茶が有名ですが、武夷紅茶もなかなかの味わいでした。

普通の紅茶だと1回淹れて終わりですが、中国紅茶はうまみが長く続くのがいいですね。2回目も3回目もそれぞれのおいしさがあります。

中国紅茶だけじゃなくて中国のお茶は全般的にそんな感じ。

そういえば似たような色でてっきり紅茶の一種かと思っていた大紅袍というお茶は烏龍茶(青茶)の一種だそうです。

色は紅茶みたいな色してるのに不思議。中国茶も奥が深いわ~

君山黄茶

白、青、緑、赤と紹介してきましたが、次に紹介する黄茶もこれまた深い味わいでした。

黄茶を飲むのは今回が初めてだったんですが、香りも味も他のお茶に引けを取らない独特なものがありました。

まずは香り。

紅茶の香りに少し似ています。

どちらかというと中国紅茶の香りというよりも日本で飲む紅茶の香りに近い感じがしました。

味わいは紅茶と緑茶を足したような感じで、でも緑茶の味は感じず、紅茶じゃないけど紅茶っぽい味がする感じ(形容がとっても難しい)でした。

『おいしいお茶の基本』の説明だと、黄茶は白茶と同じ品種の茶葉から作られる生産量の少ない稀少なお茶だとのこと。

百度でも調べてみたところ、生産工程的には緑茶に近いのですが、黄茶は「闷黄(茶葉をジメジメした環境のところに置いて軽く発酵させ、黄色に変色させる)」という工程が加わるんだそう。

ということは、私が感じた「紅茶+緑茶」はあながち間違ってなかったってことですかね?

私もそこそこ味の判る人になれたのかな?笑

普洱熟茶(黒茶)

どこのお茶屋さんやレストランでも取り扱いがあり、ダイエット効果などで何かと注目されるプーアル茶ですが、実は私はプーアル茶があまり好きではありません。

これまで飲んできたプーアルの質が悪かったせいかなと思い、有機栽培で安心の大高さんのところのも試したことがあるのですが、やっぱり好きな味ではなく。だから厳選のプーアルもあまり期待してませんでした。

飲んでみた感じとしてはこれまで飲んだ中では上位に来る味でしたが、いかんせん元々好きではない味なので・・・

ちなみにプーアルには生茶という種別のものがあり、私は生茶の方が好きです。熟茶が苦手なだけ。

会社の中国人上司の話では生茶の方がダイエット効果があるとのことなので、黒のプーアルが苦手な方は生茶を試してみるといいかも。

とは言えプーアルはやっぱり熟茶がメジャーですよね。

中国では投資商品の1つにもなっていて、いい状態で保管された30年モノだとかなりプレミアなお値段が付いているという話です。

私には縁のない世界のお話ですが。。。

以上、厳選で買った6種類の中国茶レポでした。

いろいろと飲んでみた結果、特に気に入ったのは白茶と黄茶でした。ただ残念なのは、気に入ったお茶こそ、厳選では単品で販売してないということ。

引き続き、お気に入りの白茶と黄茶を求めて、新たなお茶ジプシーが始まりそうな予感です。。。

文中で紹介したお店

① 楽々茶Lalacha

日中ご夫婦経営のお茶屋さん。古北カルフール向かい宝石公寓(钻石公寓と書いてある入り口から入る)30号の1階にあります。一時帰国時のお土産に最適なお茶セットが多数あります。

※中国のチェーン店に楽楽茶(LELECHA)というパン&ドリンク屋さんがあってそちらがメジャーなため、サイトなどでは情報が探しにくいです。百度地図のキャプチャーを貼っておきますね。赤丸印のところからアパートの敷地に入れます。

② 大高さんのお店

正式名称は、、、なんと言うんでしょう!?日本人中国茶ソムリエ大高勇気さんプロデュースの中国茶店です。

上海では高島屋やマルシェなどの日系各ショップで取り扱いがありますが、本格的に楽しみたい方は本店に足を運んでお店の方に説明を受けてお茶の淹れ方を教えて頂くと良いと思います。

古北強生花園というマンション内にお店を構えています。こちらもお店の地図を貼っておきますね。赤丸印の門から入って、6号101室と門衛に伝えて入ります。

なお、日本ではこちらのサイトから大高さんのお茶が購入できます。

→ http://chineselife.ocnk.net/

最近読んだこちらの本もとても勉強になりました。電子書籍だと時折割引されていることがあり、とてもお得に本が読めます。

各種中国茶をもっと掘り下げて飲み比べた記事はこちら↓