今日は中国茶六大種の1つである白茶を紹介します。

これまで緑茶、紅茶、黄茶とそれぞれのおいしさを紹介してきましたが、白茶にも独特の風味があっておいしいんですよ。

白茶は私がいろんな中国茶を試してみたいと思うきっかけをくれたお茶。

この記事をきっかけに白茶ファンが生まれることを祈りながら書いていこうと思っています。笑

白茶の概要

白茶のことをご存知ない方もいらっしゃると思うので、簡単に概要を説明しておきます。

産地

主に福建省で生産されていて、中でも福鼎産が特に有名です。

白茶は「一年茶、三年薬、七年宝」と言われ、主に餅茶(円盤状に固められたもの)の状態で熟成されます。中国茶店で「福鼎白茶」と書かれたモノをよく見かけます。

白茶の餅茶はプーアル茶のように熟成すればするほど深い味わいが出てきます。

ただ、私の知るところではプーアル茶は30~40年経ったモノでも飲めますが、白茶については15年ほどを目安に飲み切るのが良いようです。

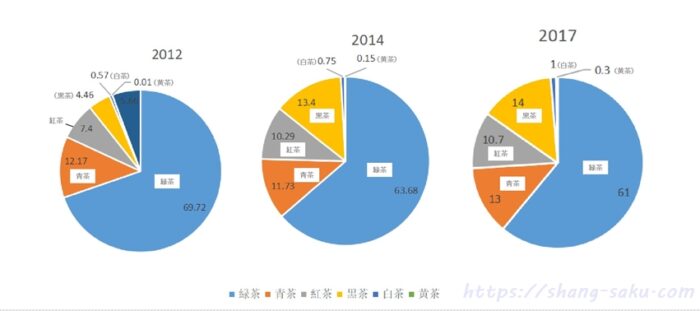

生産量

白茶の生産量はそれほど多くなく、茶葉全体の1%程度しかありません。

ただここ近年、六大茶の勢力図に若干の変化があり、緑茶がシェアを落とす一方で白茶や黄茶の伸び率が高くなっています。

※統計データを元に筆者作成

私が収集したデータによると、白茶の生産量は毎年3割以上の伸びがあり、価格も年々上昇しています。

それもそのはず、上に書いた白茶の餅茶は投資商品としても注目されていて、高級品にはびっくりするほどの高値がついているのです。

となると、今後も更に生産量が増え、値段が上がっていくことは間違いなく、数年後にどうなっているかが楽しみなお茶でもあります。

白茶の種別

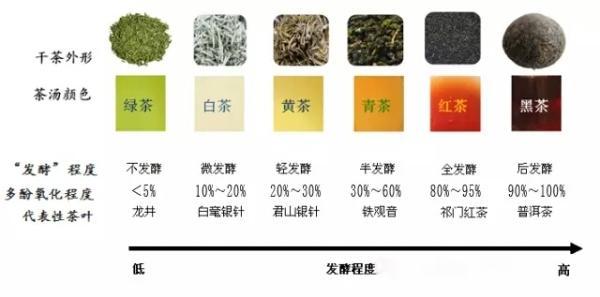

お茶は発酵度によって種類が分けられていて、白茶は微発酵茶に属します。

中国で消費量が最も多い緑茶は無発酵茶、ダイエットで有名なプーアル茶は後発酵茶、日本人に人気の高いウーロン茶は半発酵茶と言われています。下記、ご参考下さい。

※参考 お茶の発酵度

白茶の茶葉

白茶には茶葉をそのまま乾燥させて加工があまり施されていないタイプのモノ(散茶)と、熟成させるために塊状にしたモノ(餅茶)があります。

散茶の多くは茶葉がとてもデリケートで、種類によっては手で掴むと茶葉がボロボロになってしまうので、取り扱いには注意が必要です。

私は白茶を淹れた後の茶葉の香りが好きで、お茶の味が薄くなっても茶葉の香りをクンクン嗅いで楽しむほどです。

白茶は潤茶(茶葉を濡らしてお湯を捨てる工程、洗茶に近い)すると良いので、是非ガイワン(蓋付きのお椀/盖碗)で淹れて、蓋から漂う茶葉の香りもお楽しみ下さい。

白茶を淹れる場合、お湯の温度は低めの80~85℃程度がオススメ。

餅茶なら少し高めでも大丈夫ですが、中国茶は茶葉がデリケート(細い、小さい、薄い)であればあるほど、低めで淹れると良いですよ。

各種白茶の紹介

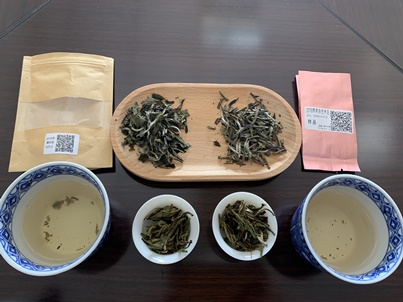

網易厳選のお茶セットにあった「白牡丹」

私のブログで何度か登場しているお茶セット(※)にあったもの。お茶に興味を持ち始めた頃に買いました。

このお茶を初めて飲んだのはだいぶ前ですが、ほのかな甘味があってとても新鮮に感じたことを今でもはっきりと覚えています。

お茶の甘味など、これまで気にしたことがなかったのですが、白茶を飲んでお茶の味わい方が少し変わりました。なんか、新たな味覚が開発された感じでした。

この白茶、香りだけでなく茶湯の味もとても好きな味だったので、この後、茶葉の形状を頼りにタオバオで探して、いくつかの白茶を試してみました。

次にご紹介します。

お試しセットで「寿眉」・「貢眉」も試飲

いろんなお茶を試すにはやっぱりお試しパックが便利。

タオバオでお茶の種類名+“试饮”or“茶样”or“试喝”で検索するとたくさんのお試しパックが出てきます。

当時私が買ったのは、白露寿眉(2017年・2018年)、牡丹王(2018年清明前)、貢眉(2018年)、寿眉(2017年餅茶)が入っているお試しセットです。

右中:2018年白露寿眉

左下:2018年牡丹王 右下:2017年寿眉(餅)

こちら、なんと5gずつ梱包したものが各2パック、計10パックで9.9元という破格値でした!

でも、安かろう悪かろうではなかったです。お茶の世界が垣間見れたというか、新茶(茶葉そのまんまの散茶タイプ)と陳茶(熟成した餅茶タイプ)の違いも学んだし、お茶の奥深さを認識させてくれました。

中国茶に興味があるけどよく解らないという方は、このお試しセットは本当にオススメ。

私は六大種の飲み比べから入りましたが、1つの種類に絞って飲み比べしても面白いです。1種類に絞るとお茶の淹れ方もマスターしやすいし、お茶に対する理解がいっそう深くなります。

当時買った茶葉を飲み比べた感想としては、散茶と餅茶の違いは明確に感じるものの、寿眉と貢眉の違いや牡丹系それぞれの違いはそれほど大きいと感じませんでした。

2つを一緒に飲み比べると違いを感じるけど、日を跨ぐとどっちなのか判別つかないくらいの違いです。(私のテイスティング力が未熟なのもありますが)

たった1年でも餅茶にして熟成したものには味の深みを感じましたが、爽やかさや甘味が若干消えている感じ。

私自身は、白茶独特の甘さを感じる香りや草っぽさが好きなので、散茶状のモノの方が好みでした。

お試しセットで飲み比べた後、白露寿眉が一番お気に入りだったのでそれを500gほど購入しました。

インスタの#オフィス喫茶で最初の頃に時折登場させてました。

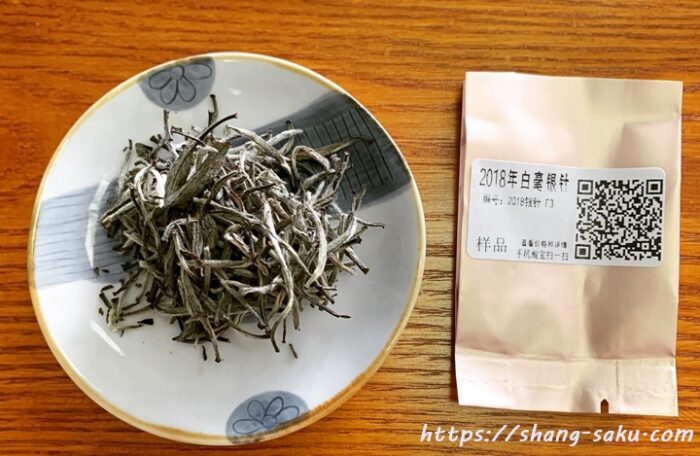

白茶の代表格「白毫銀針」

上で紹介した白牡丹、寿眉と合わせて白茶の品種でメジャーなのが今からご紹介する「白毫銀針」です。

茶葉は牡丹系や眉系に比べて白っぽさがあり、茶葉にうぶ毛が見られます。

とてもデリケートな茶葉なので、温度は80℃前後で、うぶ毛から生まれる茶湯の「にごり」を楽しむために、ガラスの容器で淹れるのがオススメです。

お茶の味は、私が好む白茶独特の甘味と香りが牡丹系や眉系よりも控えめな感じでした。白茶の中ではどちらかというと緑茶に近い味です。

これは好みが分かれるところかも知れません。

不思議な甘味を感じた「雲南白茶・月光白」

お茶に関する本やサイトでは、白茶の産地は福建省に限られているような書き方がされているのですが、昨年、私が勤める会社の貧困エリア賛助活動の一環で、雲南省プーアル産の白茶が従業員に配られ、雲南省でも白茶を作っていることを知りました。

ここの茶葉は福鼎産のものよりも茶葉がしっかりしています。散茶状ですが、何煎でも淹れられる耐久性がありました。

この白茶で一番気に入ったのはその香り。

茶湯もおいしいのですが、淹れる前の茶葉の香りに福建の白茶にはないミルクのような甘味を感じました。茶香炉で焚いたらどんな香りがするのか試してみたい感じ。

タオバオで「云南 白茶」で検索すると、「月光美人」という名の雲南白茶があり、茶葉の写真を見た感じでは、これが私が飲んだのに一番近いです。

福建の白茶とは全く違う味わいなので、興味のある方は是非。

飲みすぎ注意

冒頭で紹介した「一年茶、三年薬、七年宝」ですが、白茶にはカラダを冷やす効果があり、「三年薬」とは3年ほど熟成された白茶は熱冷ましとしての薬効が期待できることを指しています。

実際、中国では発熱時に白茶を飲ませているエリアもあるんだそう。

また、私が持っているお茶本を見ても、ほとんどの本に冷え性の人や生理中の飲用を控えるように書いてあるので、カラダを冷やす効能が強いお茶であることは確かです。

飲みすぎには十分お気を付けくださいね。

以上、白茶のご紹介&飲み比べレポでした。

白茶は生産量が少なく、あまりメジャーではありませんが、今はインターネットで簡単にお買い物ができる時代です。

皆さんも、いろんな白茶をお試しになってはいかがでしょうか?

是非ともあの独特の香りと甘味を実感して頂きたいです!

他の中国茶を飲み比べた感想も書いています。

緑茶の記事はこちら↓

紅茶の記事はこちら↓

黄茶の記事はこちら↓

私が愛用している中国茶の本↓