皆さんが中国のお茶と聞いて真っ先に思い浮かべるのはどんなお茶ですか?

緑茶ですか?ウーロン茶(青茶)ですか?それともプーアル茶(黒茶)?ジャスミン茶(花茶)?

私は中国茶に興味を持って飲み始めてから1年くらい経ちますが、これまで飲んできた中国茶6大品種(緑・白・黄・青・黒・紅)のうち、個人的に一番面白い味わいだと感じたのは黄茶です。

そこで今日は、私自身、中国茶に興味を持つまでその存在すら知らなかった黄茶について、その概要とこれまで飲んだお茶のお味見レポートをお届けしたいと思います。

取り扱いのないお茶屋さんも 希少品種な黄茶

以前緑茶編の時に緑茶の生産量は全体の65%を占めていると紹介しましたが、黄茶の生産量はどれくらいを占めているかご存知ですか?

実は、わずか0.3%です。

※中国茶葉流通協会2018年のデータに基づく

ちなみに六種の生産量比をご紹介しますと、緑茶65.8%、プーアル茶(黒茶)12.2%、ウーロン茶(青茶)10.4%、紅茶10.0%、白茶1.3%、黄茶0.3%とのことでした。

中国の茶葉生産量は年間170万㌧で、0.1%でも1700㌧あります。茶葉1㌧がどれくらいの量なのか見当もつきませんが、乾燥してますからきっとかなりのボリュームなんでしょうね。

とは言え、黄茶は他のお茶よりも生産量がかなり少ないのは数字のとおりで、お茶城(茶葉市場)に行っても取り扱いしていないお茶屋さんがあります。

私は、お茶はできれば味見をしてから買いたいのですが、行っても空振りする可能性がある黄茶については、そのほとんどをインターネットで購入しています。

黄茶の産地は?

黄茶は安徽省霍山県、湖北省遠安県、湖南省岳陽市が主な産地として有名で、そのうち岳陽は黄茶の郷と言われています。中国の六大茶についてまとめたサイトにこんな地図がありましたので、貼っておきますね。

出典:http://www.360doc.com/content/16/0807/14/30971088_581443458.shtml

おおよそ中国の真ん中あたりでの生産が多いようです。

黄茶の分類

黄茶は大きく3分類あり、茶葉の柔らかさ(摘む茶葉の場所)に応じて黄芽茶、黄小茶、黄大茶に分けられます。漢字からある程度想像がつくと思いますが、黄芽茶は茶葉の先端の柔らかい芽の部分を、黄小茶は一芽一葉が摘み取られ、黄大茶は一芽四五葉が摘み取られて加工されます。黄大茶の茶葉は何煎も淹れられるほど耐久性があります。

黄芽茶の代表としては、君山銀針、蒙頂黄芽、霍山黄芽が主だった品種(銘柄というのかな?)です。

黄小茶の代表としては、北港毛尖、遠安鹿苑茶、皖西黄小茶(「皖」は安徽省を指す)、浙江平陽黄湯があります。

黄大茶の代表としては、安徽省の霍山黄大茶、広東省の大葉青、貴州の海馬宮茶が有名です。

初めて飲んだのは網易厳選の「君山黄茶」

私のブログで時折紹介しているショッピングサイトの「網易厳選」。黄茶の存在を初めて教えてくれたのは、紅茶の回でも書いたこのサイトで売られているお茶セットです。

当時の記事はこちら↓

この時飲んだ黄茶にかなり感動したので、茶葉の見た目などを頼りにタオバオで検索したのですが、初回チャレンジはハズレでした。

商品ページの説明では産地の詳細やOEM先の企業名がわからなかったので、勘だけに頼ったらやっぱりアテになりませんでした。(パッケージの外箱を写真に撮っておけば良かったと後悔しました泣)

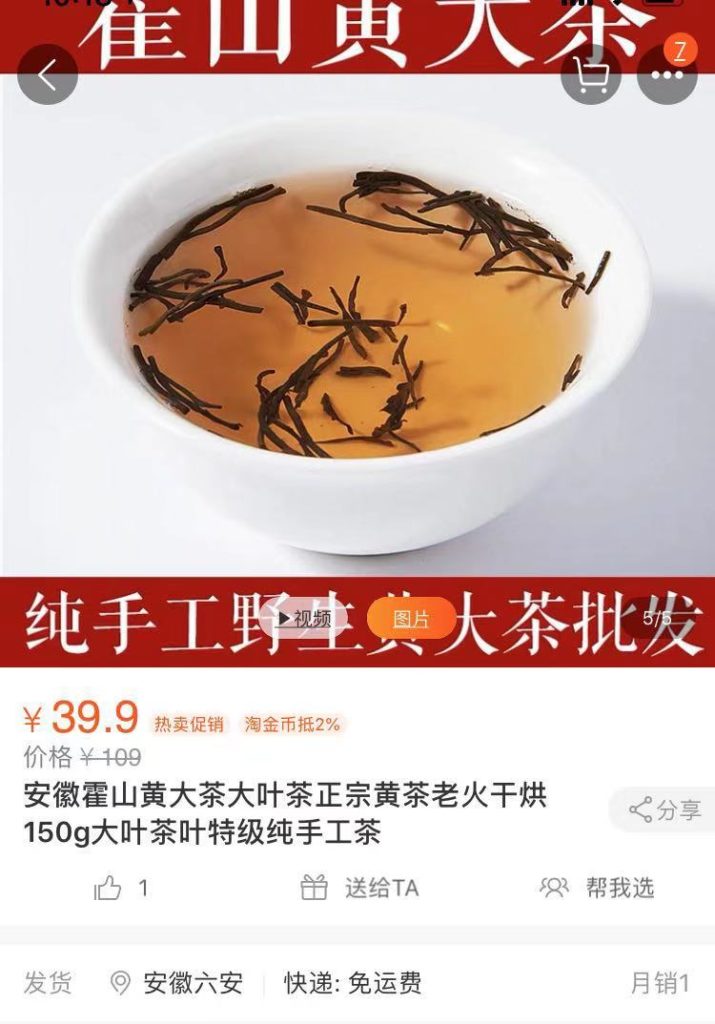

ハズレたけどおいしかった初挑戦の黄大茶

初回チャレンジで買ったのは、こちらの黄茶お試しセット。

特級と書いてあったし、お手頃価格だったのが試そうと思った理由です。

50gずつ濃香型、焦香型、高香型3種類の黄大茶が入ってました。(まだこの頃は黄茶に芽、小、大が存在することすら知りませんでした。)

期待を胸にお茶を淹れたのですが、香りが全然違って「???」となり、飲んでみたら厳選の黄茶とは全然違う味でとてもショックでした。

でも、一方でほうじ茶のようなとっても香ばしい味がすることに感動しました。

この頃お茶レポとしてインスタで#オフィス喫茶を投稿し始めたのですが、初期の頃によく登場してたのはこのお茶です。

どれが濃香で焦香で高香なのか忘れてしまいましたが、パッケージには老干烘、毛尖、蘭花と書かれていて、香ばしさで言うと老干烘が一番強かったです。

インスタでも書いてますが、中国に居ながらにして日本を感じたい方(本当にほうじ茶!という味がするので)にとってもオススメなお茶です。

この3種のどれにも香ばしさがあり、甘いものによく合います。

二度目の挑戦は大高さんの霍山黄芽

初回で狙いのお茶に出会えなかったので、お茶のことは専門家に聞くのが早いかも!と思い、まずは時折足を運んでいる古北の楽々茶さんに行ってみました。そしたらこちらでは黄茶の取り扱いがありませんでした。ご主人曰く、生産量も少ないし、需要が少ないからとのことでした。

後日、大高さんのところでヒアリングしたところ、大高さんのところでは黄芽茶に属する「君山銀針」と「霍山黄芽」の取り扱いがあり、その場で味見させて頂けることに。

初めて飲む味でそれなりに感動があったのですが、残念ながら私の欲しいお茶の味とは全然違うタイプでした。

この頃から、黄茶がそれぞれに味が違うことに興味を持つようになり、ますます最初に飲んだあの味を絶対に見つけてやるという闘志が湧いてきました。

大高さんのところでは結局霍山黄芽をお買い上げして会社でもじっくりと味わったのですが、これはどちらかというと緑茶寄りの味がすると感じました。

上に書いた黄大茶にあるような香ばしさはなく、同じ黄茶に属しているのが不思議なほど違う味わいでした。

これはこれで深みがあるけど、ちょっとお値段が張る(大高さんのは有機茶なので・・・)ので、ヘビリピするにはちょっとね。。。

可もなく、不可もなく。四川のあるお店にて

その後挑戦したのは微店に出店していた「王老爷咖啡还有茶」というお店のもの。

微店はタオバオよりも規模が小さく、品数も豊富ではないけれど、自信作を提供している個人事業主がチラホラいるので、試してみたかったのです。

こちらのお店は四川産の各種茶葉を手作業で加工しているようです。

緑、青、紅、黄を試しましたが、正直どのお茶も「ふーん」といった感じで、超感動!という商品には出会えませんでした。

インスタのコメントにも書いてますが、ここの黄茶は緑+青÷2のような感じはするものの、そうとも言い切れないとっても形容の難しい味がするお茶でした。

茶葉の形状からしてたぶん黄小茶or黄大茶だと思うのですが、どちらにしても今まで飲んだことのある黄茶のどれにも当てはまらない味で、何が本当の黄茶なのかが解らなくなってきました。

でもそれがきっと黄茶の奥深さが表れているポイントなんでしょうね。

黄茶の加工工程には「闷黄」という、茶葉を蒸らして微発酵させる工程があるのですが、その加減1つで如何様にも変わるのが黄茶の醍醐味なのかも知れません。

一度加工する過程を見てみたいものです。

遂に発見。厳選のOEM先企業

なんとかあの黄茶が手に入らないものかと、再び原点に戻って厳選のお茶セットの商品ページにくまなく目を通すことにしました。

茶葉の形状が似ていても全く違う味である可能性があることは既にこれまでの経験で解ったので、紹介されている産地(岳陽)にのみ絞って探す必要があります。

でも、当然ながら岳陽にもたくさんのお茶屋さんがあるわけで、どれがあの黄茶を売ってるお店なのか、皆目見当つかずでした。

その後もしばらく厳選のページで買った人のクチコミを読んでいたところ、パッケージの写真を載せている人がいて、拡大してみたらなんと「生産商」の文字があるではありませんか!!

あー、もう!!なんでこの写真に早く気付かなかったんだろ、私!!

老眼と戦いながら、クチコミに掲載されている写真を片っ端から拡大して、見える写真に出会えるまで探す地道な作業を繰り返しました。

そしたら、ビンゴ♪クリアに名前が写ってる写真、みーっけ♥

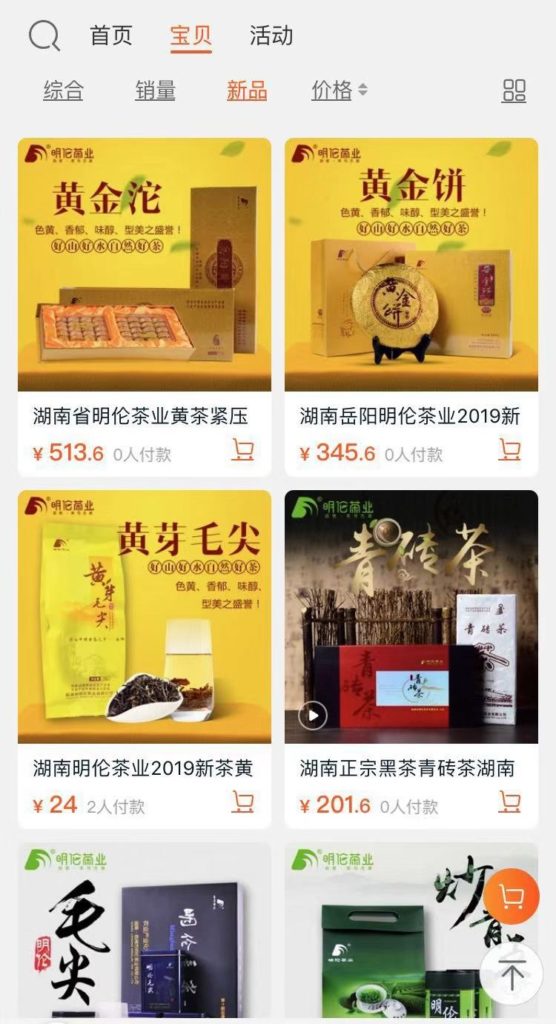

会社名が「湖南省明倫茶業」だと判明しました。

ここまで来れば、あとはタオバオ様or微店様にお願いするのみ。どうか出店していますように(>人<;)

で、検索結果がこちら。

で、ちゃんと黄茶であることを確認し、茶葉の写真も確認してお買い上げ。

それがこちら~

うん、そうそう、この味です。

紅茶に似た深い香りがあり、且つ緑茶のような青茶のような味も感じる複雑で不思議な味わい。

ホント、なんて奥深いお茶なんでしょう!

久々に嬉しいお買い物となりました。

インスタにバンバン登場させたいところですが、なんだかもったいなくてまだ2回しか飲んでいません。

お値段もそんなに高くないし、無くなればまた買えばいいのに。笑

今の茶葉が無くなったら次はちょっと値段が高い、小粒のやつを試してみようかな?期待がますます膨らみます!

以上、中国茶お味見レポ 黄茶編でした。

お目当てのお茶が見つかって一段落はしましたが、広東の大葉青や貴州の海馬宮をまだ試していないので、手元の在庫が落ち着いたら(あれこれと頂いて、今お茶の在庫が大変なことになっている)こちらも楽しんでみたいと思います。

またいつかインスタでご報告しますね!

お味見緑茶編はこちら↓

お味見紅茶編はこちら↓

私愛用のお茶のバイブル↓