皆さん、こんにちは!

今日は2017年に刊行された記念本のご紹介です。

暮らしの知恵や家事・育児情報などを中心に私たちの生活に身近な話題を多数提供してくれている主婦の友社が会社創業100周年を記念して『主婦之友』の創刊号を電子化しました。

とても興味を持ったので購入して読んだところ、やっぱりおもしろかった!

ということで、こちらのブログで紹介することにしました。

100年前の日本がどんな様子だったのかが垣間見れますよ♪

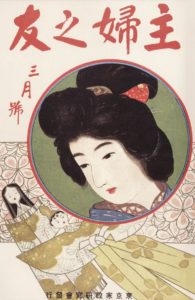

主婦之友 第一巻 第一號

主婦の友社さんは、2017年に創業100周年を迎えられました。

それを記念して100年前の1917年(大正6年)2月に創刊された『主婦之友』の第一巻、第一号を電子化して現代に蘇らせました。

電子書籍のみの販売で、お値段は税込み110円(2020年時点)です。

主婦之友の電子書籍はこちらから購入できます↓

旧かな混じり文に苦戦

こちらの書籍、中身をほとんど変えずに復刻したとのことで、100年前に用いられていた旧漢字・旧仮名遣いがそのまま掲載されています。

なんか、国語力が試されている感じというか、教科書を読むように言葉の1つ1つを押さえていかないとすーっと読めなくて、意外と苦戦しました。

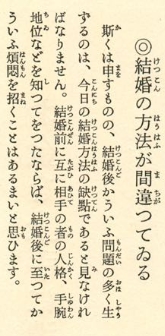

例えば、こちら↓(これは読みやすい方)

「方法」のところに「はうはふ」と読みがなが振ってありますよね?

昔、古文の授業で

アウはオー

イウはユー

エウはヨー

っていうのを習いましたが、まさにこれを活用して読むことになります。

「間違つてゐる」もちょっとスピードを落とさないと「間違っている」と読めないし、「缺點(欠点)」なんて、繁体中国語で使っている漢字ですよね。

中国語学習者にとって興味深い旧漢字たち

100年前の日本では多くの旧漢字が使われていましたが、そのほとんどは今で言う中国語の繁体字です。

この本では上で書いた「缺點」だけでなく、随所で繁体字が見られ、これが中国語学習者のココロをくすぐるのです。

例えば、

樂み 楽しみ

廣い世間 広い世間

觀念 観念

爲ること成すこと やることなすこと

總て すべて

實際 実際

相當 相当

節を盡す 節を尽くす

など。

中国語を勉強していなくても読めばその意味はわかると思いますが、書けと言われると怪しい漢字ばかりではないですか?

繁体字に馴染みがない人にとっては、完璧に書くのは難しいかと思います。私もそんな1人です。

逆に台湾や香港などで繁体字に慣れている方は、読んでてとてもおもしろいと感じるのではないでしょうか?

今も昔も一般市民の悩みは同じ!?

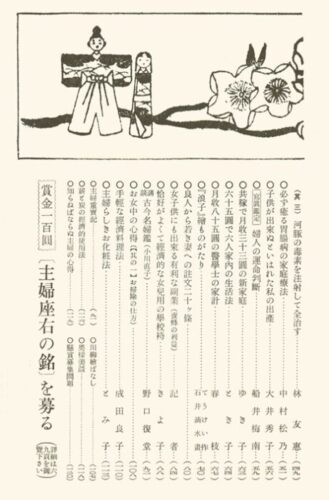

こちら、目次の後半部分をキャプチャーに撮ったものです。

右にある「フグの毒を注射して全治す」などという怪しい(!?)民間療法の紹介はちょっと笑ってしまいましたが、結婚に関する話題、出産に関する話題、家計や経済的に暮らすための知恵などが盛り込まれていて、今も昔も市民たちの関心事はそれほど変わらないように思いました。

読んでいくと解りますが、この時代には「御用聞き」というお仕事があり、重たいモノのお買い物などをお願いすることができました。

但し、経済的に暮らすためには、自分で商店まで足を運んで買い物をするのが良いと紹介されていて、その理由が、御用聞きや女中さんにお買い物を頼むと中抜きされるからだと。

あらら、そんなことをハッキリと書くんかいな!

上海でもアイさんを雇っている人からそんな話を聞くことがありますが、どの国でも、どの時代でも、ニンゲンが考えることって同じなんだなぁ・・・。

大正時代のハイカラな名前は・・・

この時代に登場する女性の名前にも注目してみました。

あるページに出ていた女性の名前がすべて「~子」だったので、急に気になって他ページも含めてチェックしてみたのです。

そしたら、「~子」さんの数、驚きの9割以上!!

時折「~乃」、「~枝」という名前の人もいましたが、こちらの雑誌(本?)で登場する女性の名前は「~子」さんが圧倒的多数でした。

私(S50生まれ)と同世代の人は大正生まれの祖父母を持つ方が多いことと思いますが、皆さんのおじいちゃんおばあちゃんはどんなお名前でしたか?

私の祖母は2人とも大正生まれで、1人は「~枝」、もう1人は「~ゑ」でした。

ちなみにウチの母も「~江」だし、私も「~子」じゃない名前なのですが、我が家は昔から流行ガン無視の家庭だったみたいで、なんだか笑ってしまいました。

懸賞の先駆けは『主婦之友』!?

雑誌のお楽しみ1つに付録や懸賞がありますが、これは主婦之友が先駆けだったのでしょうか?

写真の文字が小さいですが、読んでみて下さい。

大正時代の懸賞はこんな感じ↓

座右の銘を募集する企画モノで、文中にありますが、「我が國では初めての試み」だったそうでございます。

このほかにも家計の実験、主婦重宝記、奥様美談、新作子守唄、笑ひばなし、判じ絵ものといった「懸賞募集問題」があり、プレゼントはモノではなく、賞金がほとんどでした。

ちなみに、座右の銘の賞金は

「一百圓也」

百圓には「一」を付けるんですね。

また文中に「これを成功させて下さるやうに祈ります。」とあるのですが、これは100年前では普通な言い方だったのでしょうか?文語だからなんでしょうか?

この「祈ります」もそうだし、百円に「一」を付けるあたり、100年前の日本語にはなんとなく中国語の名残を感じませんか?

「~祈ります」の部分は、特に自然な感じがしなかったというか、中国語の常套句である“希望~”に脳内変換されちゃって、今の日本語だったら別の言い方をするんじゃないかと思ったり。もしかしたら私の職業病のせいかも知れませんけどね。

これを成功させて下さるやうに祈ります

希望这次的活动能够圆满成功

昔の人たちの生の会話を聞いてみたい

上にも書きましたが、中身を読んでいくと、背中がむず痒くなるような表現があちこちに見られます。

ただ書籍にある表現なのであくまでも文語調で書かれたものであり、生の会話ではここまで固い表現はしてなかったと思うんですよね。

どこか録音テープや動画で昔の人たちの会話が聞けるものがあれば、是非とも聴いてみたいものです。

日本語の発音自体も昔と今では違うと聞きますし、どこまで聴き取れるかどうか試してみたいです。

まとめ

以上、読んでみてとっても面白かった復刻版「主婦之友」レポートをお届けしました。

税込で110円と、気軽に買えるお値段ですし、電子書籍でスマホにダウンロードできるので、暇つぶしに最適です。

どうぞ、皆さまも100年前の日本へタイムスリップしてみて下さい。